« Nos ancêtres les Romains »… Je m’éloigne un peu du « propos d’Epinal », mais c’est pour la bonne cause.

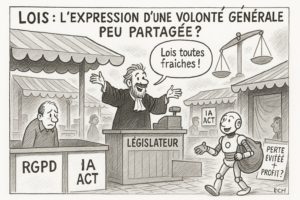

Les Romains, donc, ont encadré un contrat – désormais dit « spécial » – la transaction, et ce dès 230 apr. J.-C. (Histoire des Obligations – Le droit romain, J. Macqueron, 1971).

S’il est moins familier que la vente, son économie innerve nos vies, et ce dès l’enfance : en contrepartie de concessions réciproques, les cocontractants s’engagent à mettre fin à leur différend.

Dans la vie des affaires et le contentieux juridique, ce contrat donne vie au proverbe selon lequel « il vaut mieux un mauvais accord qu’un bon jugement ».

Le tuto juridique étant passé, venons-en à l’usage stratégique du contrat dans les conflits internes, économiques ou étatiques.

En politique intérieure, la transaction permet de stabiliser une situation qui, de facto, pourrait rapidement dégénérer en blocage institutionnel. L’accord de non-censure conclu entre le Gouvernement Bayrou et les partis minoritaires à l’Assemblée Nationale en est une illustration récente. Mais ce n’est pas une première dans l’histoire de France. Louis-Philippe a ainsi emprunté au droit romain pour parvenir à la conclusion de la charte de 1830 (Droit constitutionnel et institutions politiques, J et JE Gicquel, LGDJ, 37ème édition, 2023-2024).

Le droit humanitaire, versant démilitarisé du droit des conflits armés, emploie également cet outil pour mettre en place des trêves ou amorcer une désescalade. En 2013, Saeb Erakat, directeur du ministère des négociations de l’OLP, obtient ainsi la libération d’une centaine de prisonniers politiques en contrepartie d’une suspension de neuf mois des démarches d’adhésion de la Palestine à la CPI (Pour une approche descriptive du lawfare dans le conflit israélo-palestinien, Amélie Ferey, Raisons politiques 2022/1 (N° 85)). Même modus operandi pour la libération des otages israéliens, suites aux attentats du 7 octobre 2023.

Dans ces exemples, vous noterez que la transaction est utilisée à des fins sinon pacifistes, à tout le moins pour tenter d’enrayer une spirale conflictuelle. Le terme « lawfare », désignant une instrumentalisation péjorative du droit, paraît donc inadapté.

Au demeurant, ce terme pourrait-il s’appliquer à un contrat dont l’objectif est de remédier à un différend ?

Sans aller jusqu’à évoquer un dévoiement de la transaction, elle incite les parties prenantes à « engranger les points » avant de s’asseoir à la table des négociations. Avancées et contre-offensives ont ainsi clairement pour objectif de gonfler les concessions pouvant être proposées par la Russie et l’Ukraine.

Le recours à la transaction peut ainsi avoir un effet indésirable, dans ce cadre.

A l’étude, il s’avère qu’un usage offensif, à l’encontre des intérêts français, de l’économie de ce contrat existe.

Imaginez qu’un fonds de pension étranger désire acquérir une « pépite française ». L’Etat dispose alors de pouvoirs importants, et notamment de la « loi de blocage » pour éviter qu’elle ne passe entre des mains rivales. Parfois, il renonce à en faire usage, en contrepartie d’engagements de l’acquéreur étranger. Ces concessions réciproques permettent d’éviter qu’un différend ne dégénère en litige.

Dans l’affaire Salt, en 2004, les engagements du fonds de pension anglais Doughty-Hanson ont ainsi dissuadé le Gouvernement de bloquer l’acquisition de la filiale d’Alcatel. Cependant, la France n’avait pas anticipé ce que le droit appelle « l’effet relatif du contrat ». Les concessions réciproques n’engageaient que le fonds de pension, pas un repreneur. Un repreneur américain, en l’occurrence (Saft ou la tentative d’appropriation d’une technologie par les États-Unis via un fonds anglais in Cent cas d’intelligence économique, I. Elhias et N. Moinet, VA Editions – 2019). Il s’en est ainsi fallu d’un cheveu pour qu’une technologie soit sacrifiée, en toute légalité, aux intérêts américains, et ce du fait d’une instrumentalisation – disons-le, assez astucieuse – du droit des obligations et des contrats spéciaux.

Qu’en conclure ?

Pour paraphraser Paracelse, que tout est lawfare, rien n’est lawfare, c’est l’objectif qui fait le lawfare !