Le 8 avril 2025, la CNIL a publié sur son site Internet une nouvelle version de sa recommandation Application Mobile.

Sans trop entrer dans les détails juridiques – je laisse ça à Pierre, dans d’autres colonnes – il faut souligner que si la 1ère version du document a été publiée au Journal Officiel, la 2nde – qui « écrase » la précédente – ne l’a pas été. Ou plutôt ne l’a-t-elle été que le 11 avril suivant.

Apparemment, ce n’est pas la première fois que la CNIL publie du « droit souple » quelques jours avant qu’il ne paraisse au Journal Officiel (Délibération n° 2025-010 du 6 février 2025, publiée sur Legifrance le 11 février 2025 et au JO du 14 février 2025).

Devant cette situation, d’aucuns s’interrogent quant aux causes d’une telle impatience : pourquoi ne pas attendre la publication au Journal Officiel, très rapide, avant de communiquer sur son site Internet ? Quelle urgence y a-t-il à communiquer auprès du grand public avant que le citoyen – évidemment lecteur attentif du JO – ne soit avisé ?

Une interprétation – contre intuitive – pourrait être la suivante : renforcer le caractère « non prescriptif » (Accompagnement des professionnels : le programme de travail de la CNIL pour 2025), non impératif (SAN-2022-022 ; SAN-2024-002), « non contraignant » (Guide pratique – Les durées de conservation, CNIL, Juillet 2020) du droit souple émanant de la CNIL, en évitant que le JO ne joue le rôle d’excipient juridique.

Par quoi une telle interprétation pourrait-elle être sous-tendue ? Trois éléments à prendre en compte.

En premier lieu, comme l’a appris la HAS à ses dépens, les publications de droit souple doivent être actualisées périodiquement ou en fonction du besoin. Nier l’opposabilité d’un référentiel, d’une recommandation, tendrait alors à soulager la pression pesant sur les autorités administratives ayant la plume – ou le verbe, dans les webinaires – facile.

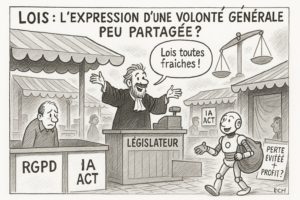

Deuxième aspect à envisager, la parfaite instrumentalisation de ces publications, par rapport à une norme de droit. En effet, malgré leur caractère non impératif, les sanctions CNIL n’hésitent pas à évoquer la documentation publiée sur son site web. Mais il est aussi possible de ne pas prendre en considération un document, par opportunité, là où une règle de droit s’imposerait, jusqu’à son abrogation.

Enfin, détacher le contenu du site Internet d’une administration d’une norme juridique pourrait avoir pour objectif d’échapper aux règles de forme président à son élaboration.

En pratique, la stratégie normative, mêlant droit et communication, fonctionne parfaitement : chacun lit ce qu’il veut comprendre.

En droit, ce serait apparemment une autre histoire, si l’on se réfère à la décision obtenue par l’Association des agences conseil en communication (CE, 19 juin 2020, n° 434684). L’association avait en effet alors obtenu l’annulation de la FAQ sur les lignes directrices modificatives et la recommandation « cookies et autres traceurs » de la CNIL.

Mais au bout du compte, qu’est-ce qui prédomine, au quotidien ?